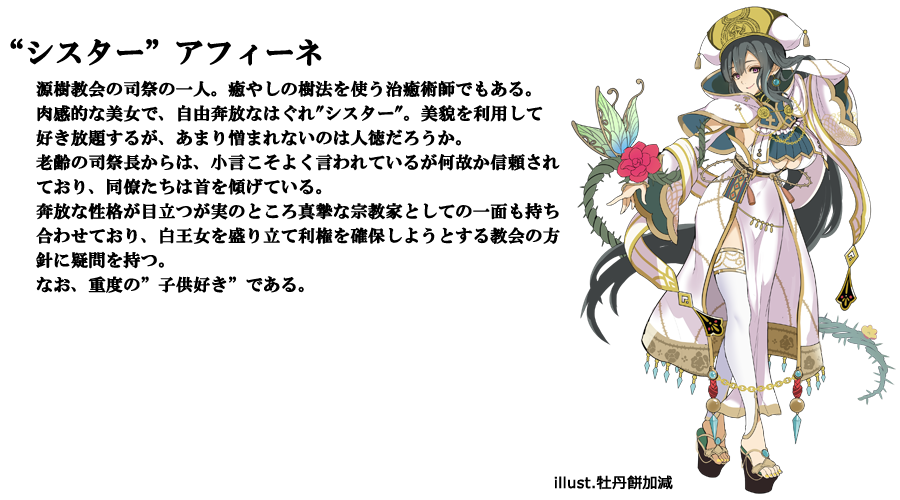

●シドリア大聖堂の女司祭

双子都市ソーンにおいて源樹教大聖堂といえば、この西側の物を指す。

元々文官の街だった西側は市民の人口も多く、週に一度の礼拝の日には、”母にして父たる源樹”に祈る人々でごった返すことになる。

ざらついた黒い石を基礎にし白い大理石を積み上げたこの建物は巨大で、現在はオーリエル学院となった王太子府に匹敵するほどであった。

「並んでくださぁい、押さないでぇ」

茨の文様を刺繍した長衣をまとった教会の見習い司祭たちが、礼拝日に集まる人々を誘導する。

めぐる根と天枝を表す文様を染め抜いた聖旗がいくつも、ゆるゆると渡る風にはためいていた。

白樺広場にはいくつもの露店が並ぶ。

プロタ・リズマの源樹教会では食べるものを制限する戒律はないので、露店もにぎやかなものだ。地域によっては肉食を諌めていたり、逆に植物種を食べることを禁じていたりもする。それらは所詮地域ごとの戒律であり、源樹の教えとは別のものだ。

露店では豚肉を刻んで串に刺して焼いたものや、鰊の塩焼き、あるいはそれらを葉物野菜と合わせて地場もののパンで挟んだものなどの軽食から、南方から輸入された砂糖をふんだんに使った菓子パンや焼き菓子などが売られており、集まった人々の笑顔におおいに貢献している。

もちろん地方からの礼拝客を当て込んだ土産物や聖別されたお守り、免罪符などの工芸品も並ぶ。

これらの豊富な品々が並ぶようになったのはごく最近で、外洋航海による貿易と、東側を統べる黒王女ヴェステルナによる東部耕作地の平定が功を奏したためで、双子都市ソーンはプロタ・リズマの双子百合の名に恥じない大都市へと成長しつつあるのだ。

「ん。おいし」

アフィーネは露店の一つに出ていた砂糖菓子のほくほくしたのをつまむと、満足げに頷いた。

「いいじゃない」

「でしょう?」

露店主は得意気に笑う。

「カフェで食べた気がするわ」

「レシピはあそこの銀髪さんのですよ。安くあげたいから砂糖を減らしてますけど、その代わりこっちで取れる甘蔦を使ってます」

「へェ」

小麦粉を練った生地を小さく焼いて砂糖をふりかけたもので、素朴だが、甘いというだけで価値がある。表面に源樹教会の聖印が焼印されており、土産物に丁度いいだろう。

「これ、四つ包んでくれる?」

「一人で食べるんですか? 二つで十分じゃ」

「四つよ」

店主は肩をすくめると、温かい砂糖菓子を四つ、古紙で包んだ。ここ数年で紙は一気に普及し、特に原料として木を砕いたものを使う製法が渡来したため、使い終わった紙などはこうして包み紙として再利用されるくらいの値段に落ち着いていた。

「ありがと」

アフィーネはそれを受け取ると、微笑んで踵を返した。

「あの、お代金……」

「え?」

店主がアフィーネの美貌に一瞬動きを止めてから言うと、アフィーネはまとった長衣をひらひらさせた。

肌もあらわに改造されていたが、それは紛れもなく源樹教会の長衣であり、しかも見習いではなく司祭級を表す紋様が入っている。つまり、彼女はこの源樹教会聖堂でそれなりの地位があるということだ。

アフィーネは豊かな胸を揺すると、包み紙から件の砂糖菓子を一つ取り出す。

そこには堂々と、源樹教の聖印が入っていた。

アフィーネの長衣にはいっているものと同じ。

「ど、どうぞ、持っていってください……」

店主は弱々しく笑って、素直に引き下がった。

「ありがと。宣伝しとくわ」

しかし考え方によっては、もっとうるさがたの司祭なら場所代をふっかけられただろう。そう思えば、今日の担当がアフィーネだったことは、店主にとっては幸運だった。たった菓子四つ(一つつままれたので五つ)の出費で済んだのだから。

店主はひとつため息をついてアフィーネの見事な身体の線を見送ると、賑々しく声を張り上げた。

「さぁ美味しいお菓子だよ。坊っちゃんも嬢ちゃんも寄っといでぇ! 教会公認の甘いお菓子だよ!」

砂糖菓子五つ分は活用させてもらうとしよう!

店主の売り込みの声を背中に聞いて、アフィーネは肩をすくめた。

自分の甘味のためにお墨付きを与えた格好だが、まぁかまわないだろう。司祭長はいい顔をしないだろうが、彼女は賑やかなのが好きだった。そもそもお小遣いが少ない教会という組織自体が悪いのだ。

それに、あの砂糖菓子はいい。

カフェ・ド・エクスで食べたものよりも味がひとつ落ちるが、贅沢さよりも素朴な感じで、アフィーネはこっちのほうが好きだった。

きっと子供にも受けるに違いない。退屈なお説教の礼拝日に喜んで教会に来る子供は多くない。彼女は子供が好きだった。この教会が子供の賑やかな声で溢れれば、それはきっと素晴らしいことだろう。

「むふふ」

アフィーネはその光景を想像してほくそ笑んだ。

聖堂では平日は子供相手に読み書きの教室を開いている。

最近白王女エストリフォの開いたオーリエル学院もあるが、ここに来るのはそこに通うよりももう少し小さな子供たちで、司祭長は学院ができると司祭見習いが減るのではとぼやいていたが、アフィーネとしてはなんら問題を感じてはいなかった。

小さくて無邪気な少年少女が楽しく読み書きを習って基礎を学び、それからおねーさんおねーさんと慕ってくれれば満足だ。

アフィーネの割り当てだと、来週は先生役にはなれそうにないが、別に乱入したっていいのだ。誰も困りはすまい。

彼女がそんなことを考えていると、行列で騒ぎが起きた。

「この小僧!」

太い声が聞こえる。

揉め事の調停は、アフィーネの(本来の)仕事だ。彼女はゆるゆるとそちらに歩いた。

「どうしました?」

アフィーネは人混みをかき分ける。ゆったりとした長衣から教会関係者だとわかるので、基本的に道を開けてもらえる。

「どうもこうも」

綺麗な緑色のチュニックをまといマントを巻いた紳士が口をとがらせた。

「この小僧が、私の服を掴んだんだ」

「はぁ」

見れば行列の中で、紳士が胸をそらし、彼の足元に貧しい身なりの少年が尻餅をついている。蹴飛ばされたのだろうか。アフィーネは知らない顔だった。

紳士のほうは知っている。

白王女派の議員の一人で、確かベリア家の当主だ。歴史ある家のひとつではあるが、家業の通商に関しては昨今新たな交易路の発達によって押され気味だ。

彼は大きな羽のついた帽子を被り、奥方と思われる女性と召使を連れている。

アフィーネは小首をかしげて白い胸の前で腕を組み、一礼した。

「これは、ベリア様。いつも寄進をありがとうございます」

真面目とはいえない彼女だが、一通りの礼儀作法くらいは押さえている。

「早くこの小僧を後ろに並ばせろ」

「お待ち下さい」

顎をそらすベリア氏に、アフィーネはひとつ首を振ってから屈んで少年を助け起こした。

「大丈夫?」

「ウン」

「何があったのかしら?」

「こいつが」

少年は、きっ、とベリア氏を睨みあげる。

「横入りしようとしたんだ。それで妹を突き飛ばしたんだ」

「まぁ」

見れば少年の側には、彼よりも一回り年下の少女が杖をつきながら立っている。盲目なのだ。

「そうなのですか?」

「違う! この小僧がいきなり……」

ベリア氏は奮然と反論する。アフィーネは聖職者らしく、静かに告げた。

「礼拝は、身分、年齢、人種の関わりなく平等に並んでいただいております。あらゆる種の祖である源樹のもとで、我々はみな平等なのです」

これは源樹教会としては常識で、もちろん人々にとってもそうだ。

しかし、人はみな多かれ少なかれ差を見出したいものだ。それはアフィーネにももちろん理解できるし、実感もできる。彼女の身体にぴったりあった改造長衣も、その表れなのだから。夜なべして自分で縫っているのだ。

「ですから、ベリア様もどうか、ゆっくりと、広い気持ちでお待ちください」

「だから、私は!」

「分かりました。彼らはどけさせます」

アフィーネは顔を真赤にするベリア氏の前から、少年と少女を抱き寄せるようにしてどかせた。

少年のくりっとした目が不満げに光る。

「違う! あいつが妹を突き飛ばしたんだ! 俺は妹の目がよくなるようにって……」

「うんうん」

反駁する少年を、アフィーネは豊かな胸に抱き寄せた。

それから彼女は立ち上がると、ベリア氏に一礼。

「じゃあ、君たち、私と一緒に聖堂に行こうか。妹さん、こんなざわざわしてるところでずっと立ってるの大変でしょ? 入れてあげる……」

「おいっ!」

二人の手を引いて聖堂に向かおうとするアフィーネに、ベリア氏が怒声を上げる。

「そいつらを先に入れるのか!」

「えぇ……。何か問題でも?」

「源樹のもとに平等だったんじゃないのか!」

「もちろん。すべての生命は源樹のもとにおいて平等です」

アフィーネは胸を張る。

「しかし、わたしは源樹ではないので……差がつくこともございます」

彼女は悪びれずにそう言い放つと、兄妹の手を引いた。

「この……あばずれ司祭が! 私を誰だと思っている! ただで済むと思うなよ! ……」

ベリア氏の声を受け流しつつ、アフィーネはにこにことかわいらしい少女とその兄に、さっきの砂糖菓子を取り出したのだった。

Novel.hirabenereo

Tweet Follow @twoq_jp